【5S導入の日本と海外の違い】

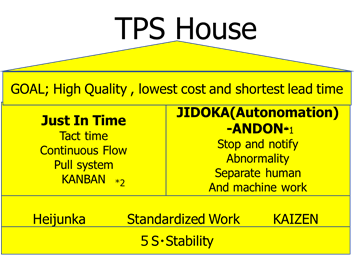

5S(ゴエス)とは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5文字の頭文字である“S”を取り出し職場環境を常にクリーンにしそこからムダの発見を行いKAIZENに結びつけようとするものであり、KAIZENやTPS(トヨタ生産性システム)の基本の基本である。(参照図表.1)これを海外で教育しようとする場合”S”を活かし「Sort・Set-in-order・Shine・Standardize・Sustain」といって教える。(人によって微妙に単語を変えたりするケースはあるらしい)つまりそのときは5S(ファイブエス)といって教える。ただ日本人が整理や整頓ときいてパッとやることを思い浮かぶようにはSortやSet-in-orderでは伝わらない。Sortとは必要なものと不必要なものを分け不必要なものを捨てる、と教えないとSortだけではなかなか伝わらない。

こういった5Sの導入に関しての日本と海外の違いについて筆者の経験に基づき簡単な考察をしてみようと思う。

【日本の経営者は5Sを否定しない】

皆さんが通った小学校の教室の前の壁(大体黒板の上だったり右側)には整理整頓という標語があったのではないだろうか?放課後の掃除というのもルーチン化されていたし、整理・整頓・清掃という言葉は小さな頃から頭にたたき込まれてきたものですよね。だから、会社に入って改めて「整理・整頓が大事ですよ!」とか「時には自分の机を清掃しましょう!」等と上司に言われると「子供じゃないんだから・・・」というどちらかというと子供扱いされているような感情を持ちませんか?それってつまりは「そんなの常識で今更言われるようなことじゃない」と感じておりそれができてなくて忠告を受けた自分に対して腹立たしさを感じているのかもしれませんね。中小企業の経営者に「まずは5Sから始めましょう!」というと「いやうちは完璧ではないが、他社に比べたらできている方だと思いますよ」という回答をいただくことがよくあります。これって前出の個人として整理整頓といわれたときに感じる感情と似ていて子供扱いされた、あるいは常識がないと思われている、と感じているのかもしれません。そうだとすると「まずは5Sから!」と言っても”のなかなか聞いてくれなかったりします。5Sを推進するにおいては経営トップの強力な推進力が絶対必要条件ですから最初の段階での経営者の納得感というかいわゆる腹落ちはとても大切です。ですから少し工夫した言い方を考えないといけません。つまり日本においては意外と最初の動機付けが肝になったりします。

【海外の経営者にはなぜ5Sなのか?から始めないといけない】

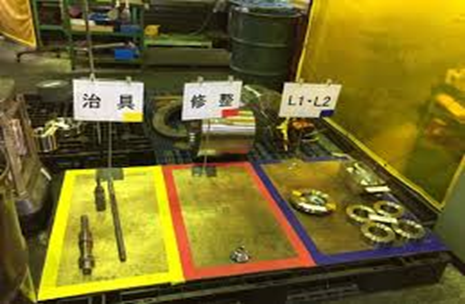

片や、海外の経営者に5Sの話をする時はなぜそれが必要なのか?から説明しないといけません。明らかに整理されていない(必要でないものが相当量作業場にある状態)にも関わらず多くの経営者に経営課題を聞くとスペースの拡大をいかに図るか?でありその為の投資に頭を悩ませている、という話をよく聞きます。残念ながら整理・整頓・清掃にかける時間は作業そのものの時間を短縮させることになり生産性が下がるという意識が強い。それでも「ほとんど使っていらないものを捨てれば投資なんかしなくてもスペースはできますよ」というと現場の管理者の抵抗はあるものの大掃除までは実行します。しかし必要なものを残した後の“整理”がうまくできない、というかやり方がわからない。言うまでもなく“整頓”の次の“整理”がちゃんとできていないと直ぐにまた整理されない状態に戻ります。だから大掃除をするときに必要なものの使用頻度を確認しながら置く位置を決めていく、というプロセスを指導しながら整理作業を進めないといけません。すぐに元の状態に戻ってしまうと、せっかく使った掃除の時間が無駄になると同時に経営者の5Sに対する意識がとたんに薄まってきます。そうなるともうKAIZENなんか進められません。つまり、海外においては第2段階(整頓)が肝になってきます。

【まとめ】

日本や海外で5Sがごく自然な事として推進されている職場に見える傾向は

- とにかく経営者が5Sの重要性を強く認識し、常に強いメッセージを発し続けている。

- 継続性を意識した整頓アイデアを現場の意見を吸い上げながら導入している。

の2点だと思います。しかし単なる座学だけではこの状態を早期に達成し維持していくのは困難です。その為には

- 成功事例をみる。そしてそれを推進した経営者の話を聞く。

- 日本での導入、海外での導入と言った環境、文化の違いを理解し適正なタイミングで適正な助言をしてくれる第3者がいる

という2点がとても大切であると感じます。

執筆者

垣内